(记者 陈霖)

每次进行遗体解剖前,法医刘良总会先给逝者鞠个躬,才会拿起手术刀。2月16日深夜1点半,在金银潭医院临时改建的“解剖室”里,他弯下腰,心里默念着:一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬……很久了,还是不愿起。最后,年近六旬的他直起腰杆子,开始进行新冠肺炎患者的首例遗体解剖。截至3月11日,他已主持解剖10具遗体,占全国新冠肺炎患者遗体解剖数的3/4以上。

3月4日,国家卫健委发布《新冠肺炎诊疗方案(试行第七版)》,内容新增了根据尸检结果所得的7条“病理改变”。其中,“肺泡腔内见浆液、纤维蛋白性渗出物及透明膜形成”等是刘良团队解剖时发现的。

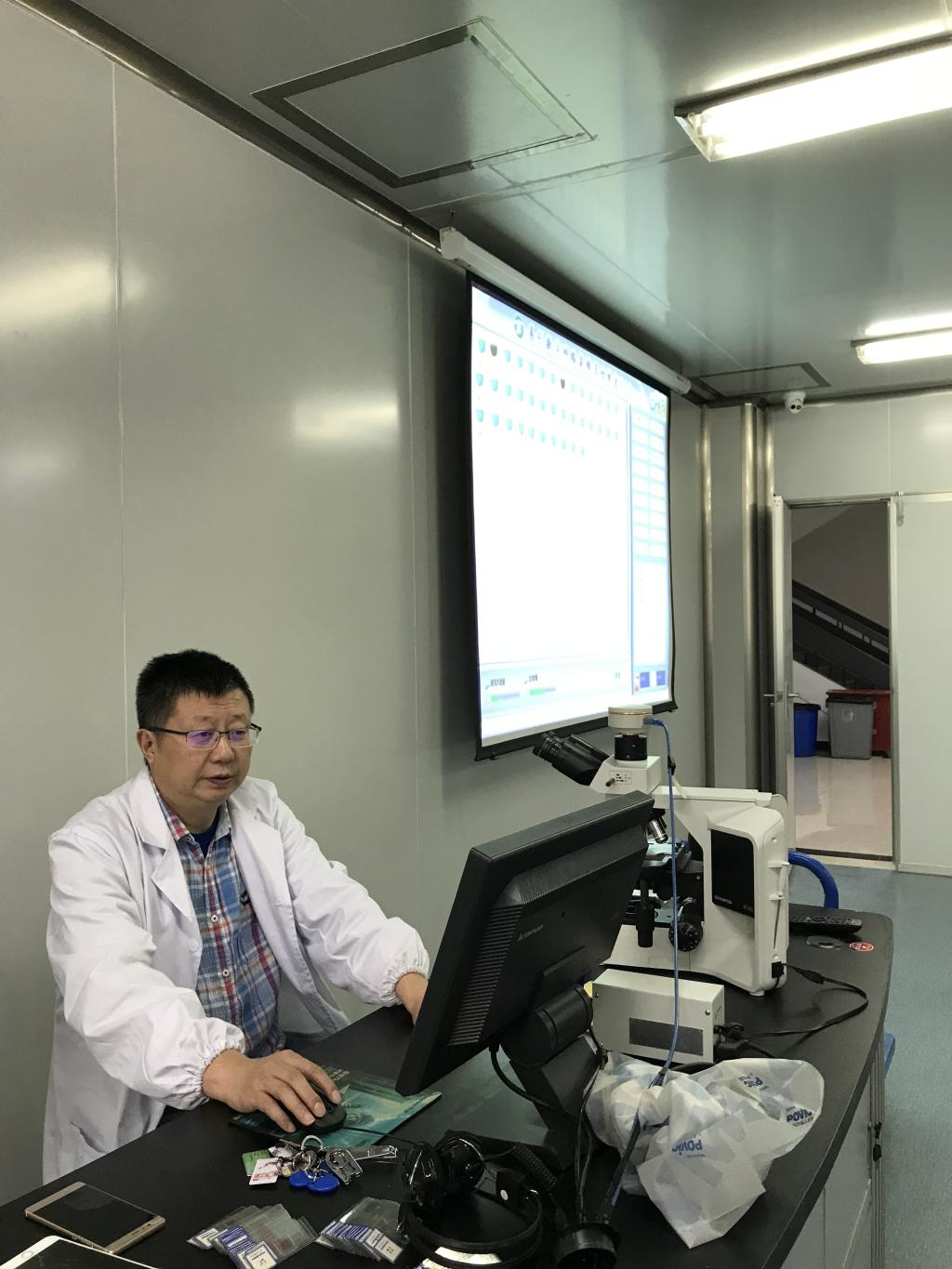

刘良正在课堂上讲解和病例相关的内容。

刘良是华中科技大学同济医学院法医学系教授。方案公布当晚,《环球人物》记者采访了刘良,他刚结束对尸检结果的讨论,踏进家门。回忆起那次时间最长的鞠躬,他顿了顿,对记者说:“很不容易,家属愿意把遗体贡献出来,人们才能更了解这个病毒。”

仿佛处于“核辐射中心”

在前期对新冠肺炎患者的治疗中,有个现象让医护人员百思不得其解:有些患者仰着睡时,容易缺氧,翻个身趴着,氧气量就增加了。第一次尸检后,刘良解开了这个谜题。

他见到逝者肺部有非常黏稠的液体。“肺是氧气和二氧化碳交换的场所,形状像倒着长的树,‘树干’在上,‘树叶’在下,氧气通过‘树干’流到‘树叶’实现供氧。黏液堵住肺部时,氧气无法顺利通到肺叶,病人就会缺氧;如果让病人趴着,黏液可能会流下去,气管通了,氧气就多了。”刘良记得,此前有位四川的医生,治疗时让新冠肺炎重症患者趴着睡觉,结果这些病人没有一人转成危重。这些黏稠液体即方案中的“浆液、渗出物”。

“病理不直接干预治疗,也不提供具体诊疗方案,我们做的就是提供尸检结果作为参考,以供医护人员在后续的诊疗中进行调整。”那么,刘良的发现对之后针对新冠肺炎患者的治疗有何参考价值?

当新冠肺炎患者缺氧时,一般诊疗会直接为其供氧,然而若有黏液存在,这可能造成气管堵塞,恶化缺氧。黏液的存在被证实后,临床医生把病人摆成俯卧位,可先将黏液化掉,“让边缘坏死的液体流出,让肺里通气,这时辅助给氧,治疗效果可能会更好”。刘良接受记者采访这天,华中科技大学同济医学院附属协和医院西院的内镜清肺小组就对患者进行纤支镜清洗,抽除了肺泡中的黏液。从CT上看,左肺不再是大白肺,而变得透亮。参与治疗的一位医生很激动,在朋友圈发文:“降低了危重病例死亡风险!”

1月中旬,新冠肺炎疫情出现不久,刘良和同事觉得应该对新冠肺炎逝者进行尸检,搞清楚临床表现以及病毒侵害了哪些脏器。他在工作群里提起此事,同事纷纷主动请缨进行尸检。他们向有关部门表达需求,不过难题接踵而至,第一个就是当时没有负压解剖室。

解剖时,患者体内的病毒会大量进人空气,而新冠肺炎病毒传染性极强,解剖人员仿佛处于“核辐射中心”。因此,解剖室必须有负压环境,通过室内外的压力差,“往室内抽气”,如此,病毒不会跑到室外、污染空气,造成更大规模的传染。早年,北京地坛医院有一间解剖室曾用于非典研究,除此之外,国内几乎没有达标的解剖室,尸检一事便搁置了。

2月15日,转机到来。一位新冠肺炎逝者的家属同意捐献遗体,金银潭医院院长张定宇找到一间具备负压条件的手术室。同一天,国家卫健委召开紧急会议,特事特办,紧急出台文件,并给重点医院口头通知,在武汉召开会议研究新冠肺炎病死病例的尸检事宜。

刘良作为专家参与了这次会议,医院随后开始改造手术室。“把原本的器材、桌椅都搬走,只留下一张床。”“为什么这么做?”记者问。“我们肉眼看不见病毒,但是东西一多,容易造成磕碰,还会搅动室内气流,导致病毒四处散播。”不过,做完第一场解剖手术后,刘良发现,对新冠肺炎患者遗体的解剖远比想象中复杂。

2020年2月21日,刘良和团队完成第五例新冠肺炎患者遗体解剖。

2020年3月,又有新冠肺炎患者家属捐献遗体,刘良帮其戴口罩。

半个多小时才卸完装备

刘良59岁,在解剖团队中算是老人了,那一阵有传言老年人更容易感染新冠病毒,但是,“临上场前顾不了那么多,不管多少岁,能上就上”。他和法医助手、记录员分别戴上三层手套、两层口罩、三层帽子以及护目镜,穿上防护服。手套层层叠叠,刘良难以像往常一样轻巧持刀,但仍匀速稳定地切开了胸腔,“尽可能少动刀,一来尊重逝者,二来减少对脏器的搅动,以免血液过多外溅、病毒外泄”。

手术做着做着,刘良觉得胸口越来越闷,动作越来越慢。原来,防护服规格高,不透风、不透气,“穿上后就像宇航员”,又异常笨重,刘良全身不断冒汗。解剖持续了3个多小时,时长是一般解剖的3倍。快结束时,刘良严重缺氧,护目镜上都是蒸气,看不清东西,整个人快虚脱了,濒临休克。他决定出门,让另一名法医接替,往外走时还特意放慢步伐,就怕搅动气流。

刘良走出“解剖室”,还不能松懈。他来到专门的房间卸装备,一名助手在旁,拿着清单,纸上详细写了每个步骤:脱手套、脱帽子、摘口罩、脱鞋套……做每一项之前要给双手喷酒精消杀病毒。“这是关键步骤,就是说每做完一个动作,就要往手上喷酒精,再做下一个(动作)。因为做一个动作时,如果不消杀手部,你就直接去摘眼镜或帽子,病毒不就跑你身上去了?”刘良硬撑着,花了半个多小时才卸完装备。

8个小时后,刘良再次接到张定宇电话,得知又有一例逝者遗体可以进行尸检。刘良只睡了两个小时,赶紧召集团队前往医院,进行第二例解剖。那天之后,刘良把大家召集起来,反思对新冠肺炎逝者的病理解剖过程,以供后续参考。“很重要的就是在进‘解剖室’前把一切可能用到的器材准备好。”进行一般解剖时,记录员可能会在室内给照相机装内存卡。“第一次解剖时,我们发现这样太花时间,医护人员暴露得越久就越不安全,而且动作多会搅动空气。所以,接下来的解剖必须在进去前就装好内存卡、电池,穿好缝合针线,配好可能用到的药水。”就这样,之后的解剖时间从3个多小时逐渐缩短为3个小时、2.5个小时。钟南山院士给刘良打了两次电话,希望尽早见到解剖结果,之后从上海赶来的病理医生也开始进行相关解剖。

刘良和同事正对尸检结果进行检验。

“刘一刀”在美国“一炮”走红

在法医界,有人管刘良叫“刘一刀”。20多年前,刘良还是法医助手,随一名老法医去鉴定死者死因。老法医解剖后没发现异样,正打算缝合尸体,刘良注意到死者的脊椎向前弓起,与正常身体结构不太一样,建议他解剖脊柱。手术刀在脊椎处一划,立刻流出一摊瘀血,椎体随之裂开,原来死者去世前一晚从三楼跑下一楼,在过道处摔了一跤,动弹不得,拖到第二天,终丧命。此后,“刘一刀”的名声也渐渐传开了。上世纪八九十年代,很多法医不具备专业的临床医学知识,有的甚至是赤脚医生转业或自学而成。

刘良在武汉医学院(今华中科技大学同济医学院)学临床医学,大四读了苏联法医学家阿夫杰耶夫的书《法医学》,“觉得法医既懂临床,又敢和罪犯过招,最重要的是能让逝者明明白白地走”。大学毕业后,他被分配到附属协和医院神经内科,刚好有个被分去当法医的同学不喜欢接触尸体。刘良和他琢磨换科室,一拍即合,便开启了法医生涯。

当时,法医在国内是冷门专业,刘良记得,那时单位一年最多做150例尸检,仅为如今的1/3。当年的待遇也不高,刘良摆地摊、到公园给人量血压,以贴补生计。最大的挑战还是工作环境,比如刺鼻的腐臭味。一次,刘良到乡下验尸体,准备在尸体肚子上扎个洞做鉴定,针一扎进去,浓烈的气味立刻冲出来,旁边的人跑出几米远,还有人直接离开现场,唯独刘良一人原地不动,继续鉴定。刘良开玩笑说,喜欢找患有鼻炎的搭档进行尸检,这样气味十分浓烈时就能和搭档轮流鉴定。

除了忍受极端的环境,法医也要对死因非常敏锐。这就要提到上世纪末轰动美国的1500名新生儿离奇死亡案。2000年,刘良到美国马里兰大学医学院做访问学者,那几年,美国有很多婴儿在睡眠中突然死亡,长期困扰医界,当地医生只好诊断为“婴幼儿猝死综合征”。

“病的名字好像很有门道,其实就是未知数。”刘良说。他到马里兰州法医局,与中国同事做科研调查,翻出美国近10年的婴儿死亡病例,逐一研读婴儿体征的报告,惊讶地发现病例基本是美国小孩,无一例来自华人家庭。他和同事研究后认为,问题就出在睡姿上。原来,美国家庭的小孩习惯趴着睡觉,年纪小无法自理,不会翻身,导致室息;而华人父母习惯让小孩仰着睡,很少遇到这个问题。刘良和同事提交报告,很快得到当地法医局的认可,1年后结束访问回国。他清楚地记得,当时美国发起了“Sleep Back(翻身睡觉) ”运动, 不让婴儿趴着睡,其死亡率大幅下降。该报告即后来的论文《婴儿猝死综合征(SIDS) 的流行病学研究——1990-1999年马里兰州婴儿死亡调查报告》。

“我只对死者负责”

碰上冤案、疑案时,法医常面临多方压力:逝者家属要讨个说法,嫌疑人要证据说明其清白与否,有时还会遇到来自公权力的压力。但刘良说:“我只对逝者负责,要讲出他没能说出口的话。”

2014年12月13日,河南籍女农民工周秀云在太原讨薪时与民警王文军发生肢体冲突,后死亡。王文军脚踩周秀云头发的图片在网上流传,一时间“民警暴力执法”的声音四起,该案即有名的“周秀云案”。一开始,检察院仅以“滥用职权罪”对王文军立案侦查,若以该罪判刑,根据刑法将判3年以下有期徒刑,引发舆论对于此举偏向民警的质疑,也遭到家属抗议。

后来,案件侦查组请正在湖北同济法医学司法鉴定中心当鉴定人的刘良进行尸检。在见面会上,刘良对面坐着情绪激动的家属,左边坐着警方。他说:“我不对家属负责,也不对警察负责,我只对死者负责。”刘良看了案发时执法记录仪拍摄的视频,当王文军扭按周秀云脖子时,周的颈部发出“咔嗒”声。于是,刘良专门剖开颈部,才发现真正死因:因钝性暴力致闭合性颈部损伤而死于急性呼吸循环功能衰竭,即民警制服周秀云时打到了颈髓这个要害部位,致其死亡。最终,法院判王文军滥用职权罪和过失致人死亡罪,两罪并罚,判处其5年有期徒刑。

此外,刘良还参与过“聂树斌案”“黄静案”等大案的鉴定。2017年,刘良带着原鉴定中心的同事和学生成立“刘良工作室”,受理相关机构的鉴定委托。有一次,他到安徽讲课,《法医秦明》原著作者秦明听了课,很受启发,此后都说自己是刘良的学生。

在刘良眼中,尊重生命也在维护司法公正。以鉴定报告为例,长期以来,检察院出具的尸检报告常被当作不可质疑的证据,这一切因刘良的一次冒险而改变。2010年,安徽两名民警在派出所审讯犯罪嫌疑人时,嫌疑人意外死亡。当地司法鉴定部门的尸检报告称,嫌疑人因被束缚、衣着单薄、没有进食而致死,法院遂认定两名民警涉嫌故意伤害,一审判决其10年有期徒刑。然而,审讯室没有摄像头,无法查证,这个判决引起很大争议。省公安厅的一名处长找到刘良,希望他来查看。当时,刘良把自己想象成嫌疑人,坐到审讯椅上,发现椅子宽松,室内还有取暖设备,查看尸检报告后发现死者胃里有食物……这一切都与鉴定报告有出入。当晚,他失眠了,“这是个冤案”。

刘良开始重检现场并核查嫌疑人的体检报告,发现对方患有“窦性心动过缓”,突发心脏病,这才是真正的死因。“之前的鉴定报告把主次颠倒了,让诱因(外部因素)变成死因。”刚好,2013年,《中华人民共和国刑事诉讼法》正式实施,规定公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可邀请有专门知识的人(即“专家辅助人”)出庭,对官方的鉴定发表独立意见。二审开庭时,刘良作为国内首位刑事诉讼案中的“专家辅助人”出庭,说明原鉴定报告存疑。最终,法庭采纳了他的意见并改判两名涉事民警3年有期徒刑。此前,刑事案件鲜少改判,刘良则鉴定了别人的鉴定报告,媒体评价他开创了新纪元,央视也将其评为2016年的年度法治人物,是唯一获此荣誉的司法鉴定人。此后,“专家辅助人”的重要性愈加明显,2018年新修订的刑法仍保留了这个制度。

2013年,刘良担任“专家辅助人”出庭作证。

法医与尸体打交道,看多了死亡、看淡了生死,因此更加尊重生命。采访结束后,刘良又抓紧时间研读新冠肺炎逝者尸检报告直到深夜。后来记者收到他发的消息,他自嘲“自己像非主流部队,有点不务正业”。几十年来,刘良为逝去的生命说话,被称为“尸语者”,但这次的解剖为救治提供了参考,得以挽救更多生命,才让他有了这样的感慨。

English

English